—डॉo सत्यवान सौरभ

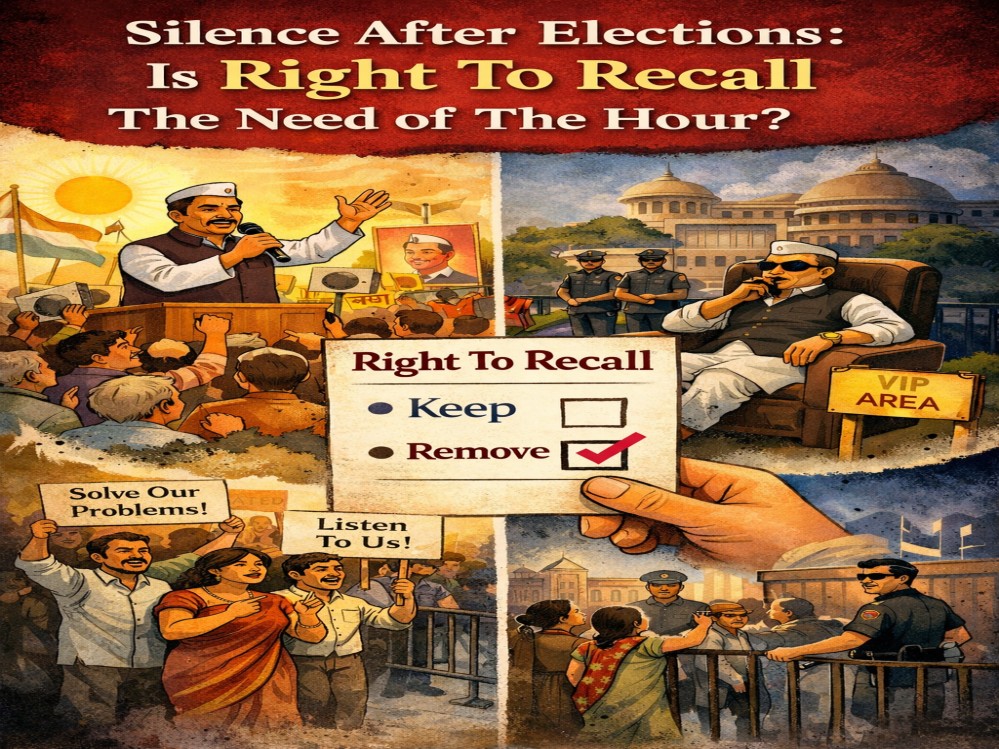

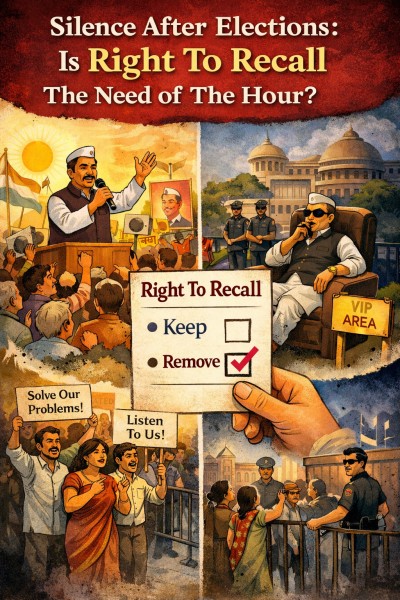

लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि सत्ता जनता के हाथों में निहित होती है और निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के सेवक होते हैं। चुनाव इसी व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हैं, जिनके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। किंतु व्यवहार में यह आदर्श अक्सर कमजोर पड़ता दिखाई देता है। चुनाव से पहले नेता जनता के बीच सक्रिय रहते हैं, जनसभाएँ करते हैं, समस्याएँ सुनते हैं और बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होता है और सत्ता मिलती है, वही नेता जनता से दूर होते चले जाते हैं। धीरे-धीरे स्थिति ऐसी बन जाती है कि जनता अपने ही प्रतिनिधियों से मिलने और अपनी बात रखने के लिए संघर्ष करती नजर आती है। यही वह विरोधाभास है जिसने “राइट टू रिकॉल” जैसे विचार को जन्म दिया है।

वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के पास प्रतिनिधियों को नियंत्रित करने का एकमात्र प्रभावी साधन अगला चुनाव होता है, जो प्रायः पाँच वर्ष बाद आता है। यदि इस अवधि के दौरान कोई प्रतिनिधि भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए, जनता की समस्याओं की अनदेखी करे या अपने चुनावी वादों से पूरी तरह मुकर जाए, तो जनता असहाय बनी रहती है। यह असहायता लोकतंत्र में निराशा और अविश्वास को जन्म देती है। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जिस जनता को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, क्या उसे प्रतिनिधि को हटाने का अधिकार नहीं होना चाहिए?

“राइट टू रिकॉल” इसी प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत करता है। इसका तात्पर्य है कि यदि कोई निर्वाचित प्रतिनिधि अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन नहीं करता, जनता के विश्वास को तोड़ता है या लगातार जनविरोधी कार्य करता है, तो जनता एक निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से उसे कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पद से हटा सके। यह अवधारणा लोकतंत्र को केवल प्रतिनिधिक नहीं रहने देती, बल्कि उसे वास्तविक अर्थों में जवाबदेह बनाती है। इससे प्रतिनिधियों को यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि उनकी जिम्मेदारी चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे कार्यकाल में जनता के प्रति बनी रहती है।

दुनिया के कई हिस्सों में इस विचार को व्यवहार में लाया गया है। उदाहरणस्वरूप, स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की परंपरा मजबूत मानी जाती है, जहाँ नागरिकों की भूमिका केवल प्रतिनिधि चुनने तक सीमित नहीं रहती। इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्यों में स्थानीय स्तर पर रिकॉल चुनावों के माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटाने की व्यवस्था मौजूद है। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि “राइट टू रिकॉल” कोई अव्यावहारिक कल्पना नहीं, बल्कि एक कार्यशील लोकतांत्रिक उपाय है।

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र में जवाबदेही का प्रश्न और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पंचायत स्तर पर कुछ राज्यों में सरपंच या स्थानीय प्रतिनिधियों को हटाने की सीमित व्यवस्थाएँ मौजूद हैं, किंतु विधायक और सांसद जैसे उच्च पदों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। परिणामस्वरूप, कई बार जनता को पाँच वर्षों तक ऐसे प्रतिनिधियों को झेलना पड़ता है, जो न तो सदन में सक्रिय रहते हैं और न ही अपने क्षेत्र की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होते हैं।

भारत में “राइट टू रिकॉल” की मांग समय-समय पर उठती रही है। इसके समर्थकों का मानना है कि यह व्यवस्था नेताओं में निरंतर जवाबदेही का भाव पैदा करेगी। जब प्रतिनिधि को यह ज्ञात होगा कि जनता चाहे तो उसे पद से हटा सकती है, तब वह जनहित के मुद्दों को गंभीरता से लेगा। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, सत्ता के दुरुपयोग की प्रवृत्ति कम होगी और लोकतंत्र केवल औपचारिक न रहकर जीवंत बनेगा। इसके अतिरिक्त, यह अधिकार जनता को केवल मतदाता नहीं, बल्कि सक्रिय लोकतांत्रिक भागीदार के रूप में स्थापित करेगा।

हालाँकि इस अवधारणा के आलोचक भी कम नहीं हैं। उनका तर्क है कि “राइट टू रिकॉल” से राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है। बार-बार रिकॉल की कोशिशें सरकारों को अस्थिर कर सकती हैं और विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही यह आशंका भी व्यक्त की जाती है कि विपक्षी दल या प्रभावशाली हित समूह इस अधिकार का दुरुपयोग कर सकते हैं और जनभावनाओं को भड़काकर निर्वाचित सरकारों को गिराने का प्रयास कर सकते हैं। तात्कालिक असंतोष या अफवाहों के आधार पर लिया गया निर्णय दीर्घकालिक नीतियों के लिए नुकसानदेह हो सकता है।

इन आशंकाओं को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इन्हें आधार बनाकर “राइट टू रिकॉल” की अवधारणा को पूरी तरह खारिज कर देना भी उचित नहीं होगा। आवश्यकता इस बात की है कि इसे संतुलित और विवेकपूर्ण ढंग से लागू किया जाए। यदि रिकॉल प्रक्रिया शुरू करने के लिए मतदाताओं के एक बड़े हिस्से का समर्थन अनिवार्य किया जाए, कार्यकाल के शुरुआती और अंतिम चरणों में इस पर रोक लगाई जाए और पूरी प्रक्रिया स्वतंत्र तथा पारदर्शी संस्थाओं द्वारा संचालित हो, तो दुरुपयोग की संभावना काफी हद तक कम की जा सकती है।

लोकतंत्र कोई स्थिर व्यवस्था नहीं है; यह समय और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित होता रहता है। जिस प्रकार सार्वभौमिक मताधिकार, सूचना का अधिकार और सामाजिक न्याय से जुड़े सुधारों ने लोकतंत्र को अधिक मजबूत बनाया, उसी प्रकार “राइट टू रिकॉल” भी लोकतांत्रिक विकास की अगली कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। आज जब जनता पहले से अधिक जागरूक है, सूचना तक उसकी पहुँच व्यापक है और वह अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रही है, तब लोकतंत्र में जवाबदेही के नए औजारों की मांग स्वाभाविक है।

अंततः “राइट टू रिकॉल” कोई चमत्कारी समाधान नहीं है, लेकिन यह उस समस्या को अवश्य संबोधित करता है जिसमें चुनाव के बाद जनता और नेता के बीच दूरी बढ़ जाती है। यह अवधारणा नेताओं को यह स्मरण कराती है कि सत्ता स्थायी अधिकार नहीं, बल्कि जनता की अमानत है। यदि इसे संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर, चरणबद्ध और संतुलित रूप में लागू किया जाए, तो यह लोकतंत्र को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और जनोन्मुखी बना सकती है। एक सशक्त लोकतंत्र वही होता है जहाँ जनता केवल वोट डालने तक सीमित न रहे, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर सत्ता को नियंत्रित करने की वास्तविक क्षमता भी रखे।